Es gibt in Deutschland nicht zu wenig öffentliche Ladesäulen. Es gibt zu viele ungepflegte, unpraktische und überteuerte Lademöglichkeiten.

Über den Boden schleifende Hochvoltkabel, abgebrochene Stecker, unwirtliche Ladeplätze – das Elektroauto zu laden ist vielerorts ein Trauerspiel. Doch nicht nur beim Komfort wird aktuell ein Argument für den Umstieg vom Verbrenner verspielt, hinzu kommt ein veritables Preischaos.

Dabei ist die Zahl der öffentlichen Ladepunkte groß: Der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), in dem neben Stadtwerken auch große Ladeanbieter organisiert sind, meldete im ersten Halbjahr 2025 184.000(öffnet im neuen Fenster), die Bundesnetzagentur Anfang Oktober 180.000 Ladepunkte(öffnet im neuen Fenster), wobei eine Ladesäule meist zwei Ladepunkte hat.

Für eine schnelle Weiterfahrt sind allerdings nur Schnelllader interessant. Davon gibt es laut Bundesnetzagentur 44.247, von diesen liefern 17.296 zwischen 150 und 300 kW sowie 14.248 mehr als 300 kW (Stand: 1. Oktober 2025).

Auslastung ist gering

Und wie ist die Auslastung an den Säulen? Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sind in Deutschland knapp zwei Millionen vollelektrische Autos zugelassen. Eine Quote der öffentlichen Ladepunkte pro E-Auto zu errechnen, ist allerdings wenig aussagekräftig, weil die meisten Besitzer an der heimischen Wallbox laden und Deutschland ein Transitland ist.

Laut BDEW lag die Auslastung öffentlicher Ladepunkte Ende des ersten Halbjahres 2025 bei durchschnittlich 15 Prozent. Somit waren 85 Prozent der Ladepunkte stets verfügbar.

Die Eon-Tochter Elvah ermittelt sogar die meistgenutzten HPC-Standorte. Das war im ersten Halbjahr 2025 der Ionity-Ladepark Lutterberg. Die sechs 350 kW-Säulen stehen auf einem Rastplatz an der A7-Ausfahrt in Niedersachsen. Die Auslastung liegt hier bei 33,68 Prozent. Bezogen auf 24 Stunden sind rund acht Stunden alle Anschlüsse belegt, 16 Stunden findet man einen freien Anschluss.

Laut Elvah-Report wiesen die Top-5-Standorte Auslastungen im 30-Prozent-Bereich auf – danach geht es steil abwärts. Durchschnittlich sind HPC-Ladepunkte nur zu 7,18 Prozent belegt, allerdings stammt diese Zahl von März 2025. Jüngere Zahlen konnte Elvah nicht bereitstellen.

Die Zahlen machen eines deutlich: Die Auslastung ist noch gering.

Schlecht gepflegt

Lange Wartezeiten an einer Ladesäule sind also nicht zu erwarten. Erschreckend schlecht ist dagegen die Instandhaltung, wie der Autor des Textes vielfach selbst erlebt hat (und auch der ADAC schon bemängelte). Bei der Mblty-Ladestation in Lederhose an der A9 in Thüringen schleifen zum Beispiel Hochvolt-Ladekabel über den Boden. An einer Stelle ist schwarzes Klebeband zu erkennen.

Ob der Mantel des Hochvoltkabels defekt ist, lässt sich mit bloßem Auge nicht feststellen – die Finger lässt man trotzdem lieber davon. Auf einem Supermarktparkplatz in Landshut ist ein Teil des CCS-Steckers an einem Schnelllader der Energie Südbayern abgebrochen. Es ist erkennbar kein frischer Schaden.

Häufiger überkommt einen beim Laden zudem ein Gefühl unbehaglicher Einsamkeit. Am Rastplatz Sangerhausen an der A38 in Sachsen-Anhalt fährt man vorbei an diversen Schnellrestaurants, um an die vier Ionity-Ladesäulen zu kommen. Sie stehen versteckt auf der Rückseite einer Spielhalle. In den übrigen Blickrichtungen befinden sich Hügel, die mit Unkraut überwuchert sind, so dass der Ladeplatz nicht einsehbar ist. Es gibt zwei Laternen, doch selbst bei Tageslicht kann man sich an dieser Stelle unwohl fühlen.

Weder Toiletten noch Mülleimer

Ein anderes Beispiel, diesmal aus dem Norden: Bei Ionity Quickborn an der A7 biegt man in eine Sackgasse und dann auf einen eingezäunten Schotterplatz ab. Nach dem Einparken steht man immerhin auf gepflasterter Fläche. Der Blick schweift über den Schotterplatz, an dessen Ende einige Menschen auf Campingstühlen sitzen. Ob sie Gäste des Hotels sind, auf dessen Rückwand man blickt, erschließt sich nicht.

Es gibt weder Toiletten noch Mülleimer. Entsprechend sehen die Büsche hinter den Ladesäulen aus. Tote Insekten müssen auf der Frontscheibe bleiben, Wassereimer werden nicht angeboten.

Warum müssen E-Auto-Fahrer rangieren?

Auch ein Dach gibt es nicht – anders als bei den meisten Tankstellen. Immerhin regnet es hierzulande an vielen Tagen im Jahr (laut Wetter.de in Westdeutschland durchschnittlich an 132 Tagen). An Tankstellen findet man außerdem Staubsauger und Wischwasser, zudem hält man in Fahrrichtung neben einer Zapfsäule und kann nach dem Tanken in gleicher Richtung weiterfahren.

An Ladesäulen geht das häufig nicht, hier muss rangiert werden. Außerdem sind die Lücken oft eng, der Nachbar steht dicht. Ein Fahrradträger oder Anhänger kann das Einparken zudem erschweren. Manchmal benötigt man einen zweiten Anlauf, weil die Position des Ladeanschlusses zu weit vom Kabel entfernt liegt.

Im Kreis fahren

Wie es besser geht, zeigen ausländische Ladeanbieter. Das niederländische Unternehmen Fastned gestaltet fast alle seine Stationen mit einer Durchfahrtslösung. Im dänischen Aabenraa stehen bei Clever 15 Ladesäulen im Kreis – jeweils unter einem Holzdach. Man fährt im äußeren Ring an eine freie Säule, lädt und fährt über den inneren Kreis wieder vom Gelände. Die Verkehrsströme kommen einander nicht ins Gehege.

Außerdem steht neben jeder Ladesäule ein Mülleimer, es gibt Wischwasser und saubere Toiletten. Tagsüber hat ein Café mit Erfrischungen geöffnet. Das gesamte Gelände ist begrünt, bietet Sitzgelegenheiten und einen Spielplatz.

Der französische Anbieter Electra hat gerade seinen ersten deutschen Standort in Pforzheim eröffnet. Das Konzept von Electra umfasst Anzeigen, die eine Reservierung, den aktuellen Ladestand beziehungsweise die verbleibende Zeit bis 80 Prozent sichtbar machen. Den aktuellen Preis pro Kilowattstunde kann die LED-Anzeige natürlich auch zeigen.

Immerhin: Erste praktische Schritte gehen auch deutsche Ladeanbieter.

Günstig nur mit Vertrag

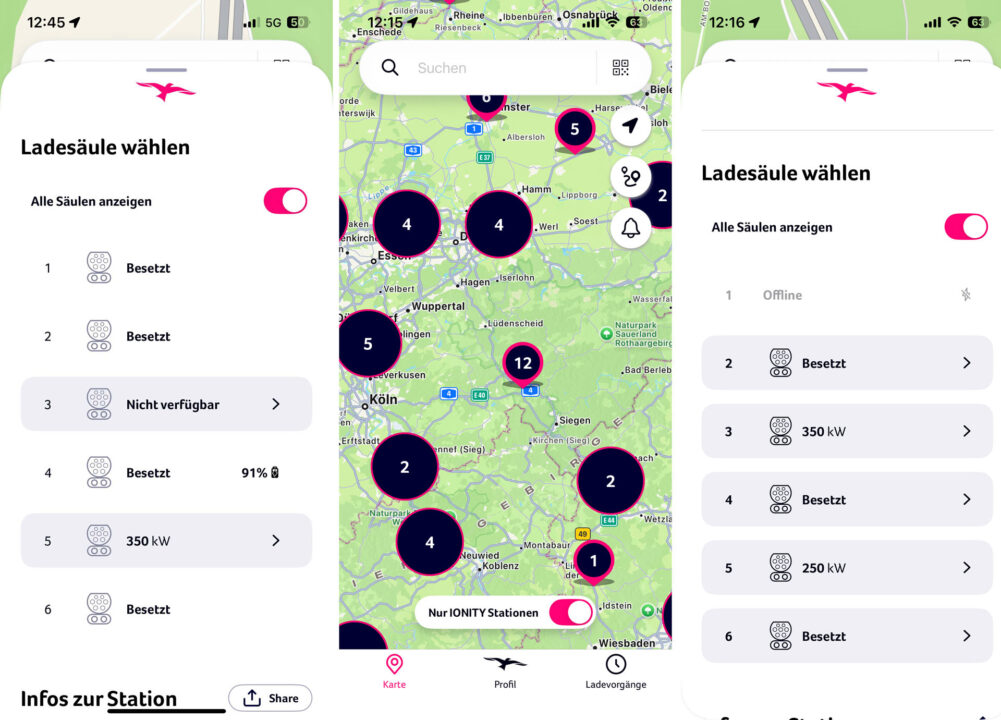

In der Smartphone-App von Ionity etwa sieht man für die Stationen nicht nur die Belegung sowie die maximale Ladeleistung, sondern mitunter auch den Ladestand eines anderen Fahrzeugs. Man kann also entscheiden, ob sich das Warten bei 91 Prozent lohnt.

Bleibt noch der Preis. Aktuell herrscht Preischaos an den Schnellladern. Den sogenannten Ad-hoc-Preis, also ohne vertragliche Bindung oder Ladekarte des Stationsbetreibers, erfährt man erst nach Scannen eines QR-Codes. Laut Untersuchung des ADAC bestehen im Sommer 2025 große Preisunterschiede.

Bei EnBW ist Ad-hoc-Laden 123 Prozent teurer als mit dem günstigsten Vertragsstrompreis von 0,39 Euro. Wählt man den Monatstarif mit 0,59 Euro pro kWh sind es noch 47 Prozent Preisunterschied. Bei EWE Go beträgt der Preisunterschied 62 Prozent. Immerhin wird hier für den günstigen Ladetarif nur eine Anmelde-, aber keine monatliche Grundgebühr fällig. EnBW hat Preissenkungen ab Dezember 2025 angekündigt.

Ein Vertrag reicht nicht aus

EnBW berechnet monatlich 17,99 Euro Grundgebühr, wenn man für 0,39 Euro pro kWh laden möchte. Bei Ionity bekommt man diesen Preis für eine Grundgebühr von 11,99 Euro pro Monat.

Auf einer Langstreckenfahrt sieht es dann so aus: Man fährt an der ersten Vertragsladestation vorbei, weil die Batterie noch 30 Prozent Restenergie hat. Die nächste Station ist vollständig belegt und man möchte keine Zeit mit Warten verlieren. Die übernächste Station ist zu weit weg. Also muss man bei einem anderen Anbieter laden. Mit einem einzelnen Vertragsladetarif kommt man also nicht weit.

Marktbereinigung kommt

Den Anbietern geht es um Marktanteile und mit Grundgebühren binden sie Kunden an sich. Allen ist klar, dass eine Marktbereinigung unausweichlich ist, langfristig wird es nicht mehr Anbietermarken beim Laden geben als Anbieter im Tankstellengeschäft.

Zudem drängen Mineralölgesellschaften wie Shell und Aral mit Druck ins Ladegeschäft. Beispiel Köln: Zwei der drei Säulenreihen bei einer Aral-Tankstelle an der Aachener Straße direkt an der Auffahrt zur A1 sind mit Schnellladern ausgestattet.

Staatlicher Eingriff

Die Politik könnte das Preischaos an öffentlichen Schnellladern durchaus beenden, doch den richtigen Preis festzulegen, ist nicht einfach. Bis zu 80 Prozent der Investitionskosten ließen sich Ladeanbieter in diversen EU-Förderprogrammen erstatten. In jüngster Zeit findet man sogar auf Tesla-Superchargern Förderaufkleber der EU.

Wer Steuergelder vergibt, kann einen Rahmen für die Preisgestaltung setzten. Aktuell subventioniert die Bundesregierung bis zu 1.000 Ladestandorte mit mindestens 200 kW Ladeleistung im sogenannten Deutschlandnetz. Hier hat man es mit einem Preisdeckel versucht. In der Planungsphase 2021 war von einer „atmenden Preisobergrenze“ in Höhe von 0,44 Euro pro kWh die Rede – ein Preis, von dem jeder E-Autofahrer heute nur träumen kann.

Der Ukraine-Konflikt hat die Energiemärkte stark beeinflusst. Das Beispiel zeigt, wie schwer es für den Staat ist, in einen freien Markt sinnvoll einzugreifen. Es besteht sowieso die berechtigte Frage, warum der Staat mit dem Aufbau des Deutschlandnetzes eingreifen musste. Ein Marktversagen ist bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur nicht erkennbar.

Ausbau unterbrochen

Echtes Versagen liefern dagegen alte Monopole. Viele E-Autofahrer fragen sich, warum moderne Schnelllader auf Autobahnraststätten nur 50 kW Ladeleistung liefern. Damit wird die Ladepause unnötig lang.

Hintergrund ist das Quasimonopol von Tank & Rast in Sachen Gastronomie und Tankstellen entlang der Autobahnen. Fastned hat bis zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Autobahn GmbH geklagt, da das Monopol nicht automatisch für die Auswahl der Ladeanbieter auf bewirtschafteten Rastplätzen gelten sollte(öffnet im neuen Fenster).

In einer zentralen Frage erlitt Fastned eine Niederlage vor dem EuGH. Doch die Details soll ein deutsches Oberlandesgericht jetzt klären. Solange dort kein Urteil gefallen ist, investiert kein Ladeanbieter in den Ausbau der Ladeanschlüsse auf Rastplätzen. Somit bleibt es noch eine Weile bei maximal 50 kW.

Wettbewerb entscheidet sich an der Ladesäule

Komplexe Gerichtsverfahren und Preischaos an der Ladesäule: Aktuell macht man es Menschen nicht leicht, die sich für einen Umstieg ins E-Auto interessieren. Doch im Kern ist es einfach: Komfort und Bequemlichkeit, Service und Preis müssen stimmen, dann klappt es mit dem E-Auto.

Die Leistungsdaten der Elektroautos stimmen inzwischen, doch der Wettbewerb entscheidet sich an der Ladesäule.

IMHO ist der Kommentar von Golem. IMHO = In My Humble Opinion (Meiner bescheidenen Meinung nach)

Veröffentlicht bei Golem.de