Der Polestar 2 war 2020 das erste E-Auto der Marke. Wir vergleichen es mit aktuellen Modellen. Was hat sich bei der Hard- und Software getan?

Die engen Kurven entlang des schwedischen Sees Västra Ingsjön sind perfekt für den Polestar 2. Der Heckantrieb mit 220 kW und 490 Nm Drehmoment beschleunigt die elektrische Limousine sportlich. Man erreicht in der aktuellen Long-Range-Variante schnell ein Tempo, das auf dieser Landstraße nicht zugelassen ist. Zum Glück ist an diesem sonnigen Herbsttag kein Verkehr. Die Lenkung reagiert direkt und das Fahrwerk schluckt alle Unebenheiten der Straße.

Das Beschleunigen nach dem Abbiegen oder im Scheitelpunkt einer Kurve verleiht beim Fahren bei dem Auto mit Heckantrieb ein gutes Gefühl – ein besseres als bei der Ursprungsversion, die an der Front angetrieben wurde und 50 kW weniger Motorleistung hatte.

Woher wir das wissen? Anlässlich des fünften Geburtstags des ersten Polestar 2 waren wir in Göteborg und haben Vergleichsfahrten mit mehreren Modellen gemacht, beginnend mit einem Polestar 2 des Modelljahrs 2022. Das bedeutet, der Wagen war ab 2021 im Handel, das Modelljahr ist dem Kalender in der Regel um ein Jahr voraus. Das Auto hat 170 kW Motorleistung und 330 Nm Drehmoment.

Start ist die markante Zentrale der Marke mit dem leuchtenden Polarstern; diese steht im Westen von Göteborg. Im morgendlichen Berufsverkehr spürt man mit dem Frontantrieb keine Nachteile. Das erste Ziel ist ein Polestar-Service-Center am Flughafen Landvetter, östlich der Stadt.

Software verbessert Reichweite

Die erste Runde entlang der Seen erfolgt in dem älteren Modell mit 170 kW Motorleistung und 330 Nm Drehmoment. Den Nachteil der angetriebenen Fronträder spürt man beim Anfahren an einer nassen Kreuzung, die auch noch leicht bergauf führt. Bei einem sportlichen Start drehen die Räder durch. Mit dem Wechsel des Antriebs wuchs auch die Batteriekapazität von 78 auf 82 kWh. Trotz mehr Leistung und sicher auch einiger Kilos mehr an Gewicht, fällt der Verbrauch bei den neuen Modellen geringer aus. Ein Blick in die Broschüre zeigt, ältere Modell benötigen 18,3 kWh auf 100 km, die neuere Version liegt bei 15,8 kWh. „In Summe gehen nicht alle Verbesserungen auf Hardware zurück“, sagt Andrew Blair, verantwortlich für die technische Kommunikation bei Polestar. OTA-Updates hätten in den fünf Jahren dazu beigetragen, Reichweite als auch Energieeffizienz, um bis zu zehn Prozent zu verbessern. Das zeigt auch ein Vergleich prozentualer Zuwächse. Während die Batteriekapazität mit vier Kilowattstunden um fünf Prozent zulegte, sind es bei der Reichweite rund 22 Prozent (von 542 auf 659 km).

Großer Umbau statt Auffrischung

Äußerlich hat sich der Polestar 2 in den fünf Jahren kaum verändert. Die Unterschiede erkennt man an den Werten, die unten auf beiden Fronttüren kleben. Hier stehen Batteriekapazität und Motorleistung. Außerdem hat sich ab dem Modelljahr 2024 die Front verändert. Aus einer Wabe wurde die sogenannte Smart Zone. Hier werden seit der Modellauffrischung die Sensoren der Fahrassistenten optisch betont. Joakim Rydhom hat ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, als seine Kollegen über die Auffrischung sprechen. „Für mich war das weitaus mehr“, sagt der Leiter der Fahrwerksabstimmung. Schließlich ging damit ein Wechsel von Front- auf Heckantrieb einher. „Wir mussten das Auto komplett neu abstimmen. Neben mehr Dynamik und Effizienz veränderte sich auch die Gewichtsverteilung“, sagt Rydholm. Den Wechsel bewertet er positiv, denn die Lenkung profitiert, wenn weniger Gewicht auf den Fronträdern lastet. Rydholm war bereits für das Rennteam Polestar tätig, lange bevor es die E-Autos gab. Er hat die Entwicklung des Polestar 2 von Anfang begleitet. Da stellt sich die Frage, warum ein Unternehmen mit viel Erfahrung im Rennsport auf eine Limousine mit Frontantrieb setzt? „Wir nutzen die Plattform Compact Modular Architecture von Volvo und Geely. Die sah damals die Front für den einmotorigen Antrieb vor,“ so Rydholm.

140-mal Stoßdämpfer gewechselt

Rydholm ist somit eine Konstante bei der jungen Automarke. Als Fahrdynamik-Chef steuert er die Prototypen beim britischen Goodwood Festival of Speed den Hügel hinauf oder prügelt eine Arctic Circle Version vom Polestar 2 beim FAT Ice Race über einen gefrorenen See in Österreich. Bei der Jubiläumsveranstaltung in Göteborg berichtet er von den ersten Abstimmungsfahrten mit dem Polestar 2. Man hatte sich für Stoßdämpfer der schwedischen Marke Öhlins entschieden. Seine Aufgabe war es, die perfekte Abstimmung der Dämpfer für sämtliche Straßen zu finden. „Damals haben wir die Dämpfer 140-mal gewechselt“, so Rydholm. Dazu muss man wissen, dass Aus- und Einbau ins Fahrzeug sowie der Wechsel der Scheiben in den Dämpfern einen Mechaniker zwei bis drei Stunden kostet. Mit unterschiedlichen Durchmessern und Dicken der Scheiben lässt sich das Verhalten der passiven Dämpfer ändern. Rydholm ist den Polestar in dieser Phase in unterschiedlichen Ländern und Klimazonen gefahren.

Früher Android Nutzer

Die Dämpferabstimmung wird noch heute genutzt, hat sich nach 180.000 Auslieferungen des Polestar 2 bewährt. Gleiches gilt für die Software. 2020 gehört das Tochterunternehmen von Geely und Volvo zu den ersten Anwendern von Android Automotive OS (AAOS) in einem Serienfahrzeug. AAOS steuert in erster Linie Funktionen im Infotainment. Die Software zur Steuerung des Batteriemanagements, des Antriebs sowie der Bremsen ist eine Eigenentwicklung. Auch das UI/UX, also die Darstellung auf den beiden Bildschirmen, liegt in der Hand der Polestar-Entwickler. „Google liefert alle zwei Wochen ein Update“, sagt Blair, „Wir entscheiden dann, was wir übernehmen.“ Anfänglich bot der Play Store vor allem Radio- und Podcast-Apps. Heute umfasst die Auswahl sämtliche Streaming-Angebote, Apps für Parktickets und Routenführung. Bei der Ladeplanung hat Google Maps stark nachgelegt. Ankunftszeit, Restkilometer und Fahrdauer werden inzwischen auch im Kombiinstrument für den Fahrer angezeigt. Der Blick nach rechts auf den Bildschirm entfällt. Das ist praktisch, wenn der Beifahrer gerade eine neue Playliste auswählt. Die Ladeplanung wird dynamisch angepasst, beispielsweise wenn der Fahrer zu sportlich unterwegs ist. Dann wird ein früherer Ladestopp angezeigt. Bei den Stopps zeigt Maps die Anzahl freier Ladeanschlüsse, maximale Ladeleistung sowie Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe an. Während man anfänglich zum Fahrzeug laufen musste, um das Ladelimit zu verändern, kann man jetzt während eines Ladestopps im Restaurant bleiben und in der App das Limit verändern.

Unfertig ausgeliefert

Die eigene Software im Polestar 2 erhielt in den vergangenen fünf Jahren 20 Over the Air Updates (OTA). Eine Funktion mit denen andere Hersteller haderten. Bekanntestes Beispiel dürfte der ID3 von Volkswagen sein. Die Software ging im Herbst 2020 mit fehlenden Funktionen an die Kunden. OTA war noch nicht möglich und erforderten Werkstattbesuche. Deutlich besser wurde es mit Version 3.0. Doch um die installieren zu können, war mindestens Version 2.4 notwendig. Wer die nicht hatte, musste nochmals in die Werkstatt. Dort wurde die 12 Volt Batterie gegen eine Leistungsfähigere ausgetauscht, weil sie die Dauer eines OTA-Updates nicht mit Energie versorgen konnte. Frühe Versionen des ID.3, die bis Ende Kalenderwoche 50 im Jahr 2021 gefertigt wurden, bleiben beim Softwarestand 3.7 stehen. Für sie gibt es nur noch Sicherheitsupdates.

Erfolgsfaktor Software

Auch andere E-Autos sorgten für Schlagzeilen aufgrund von Software-Problemen. Der erste Hyundai Ioniq 5 mit einem 800 Volt-Batteriesystem bekam viele Vorschusslorbeeren für seine Ladeleistung bis zu 220 kW am Schnelllader. Doch gleich im ersten Winter blieb das E-Auto weit hinter dem Broschürenwert zurück. Erst ein Software-Update lieferte die gewünschte Leistung.

Die Probleme beim Fisker Ocean sollten mit Softwareversion 2.0 weitestgehend behoben sein. Doch ein einflussreicher US-Youtuber zeigt in seinem Video die Schwierigkeiten vor dem Update. Dieses Video ist einer von mehreren Sargnägeln für die folgende Insolvenz des Start-ups.

Mehr Rechenleistung

Die Weiterentwicklung der Software erfordert in der Regel mehr Rechenleistung. Mit dem Modelljahr 2026 erhält der Zentralrechner im Polestar 2 einen neuen Snapdragon-Chip von Qualcomm. Der sorgt für weniger Latenz und neue Funktionen im Infotainment. „Wir überlegen, es als Nachrüst-Option unseren Kunden für ältere Polestar 2-Versionen anzubieten. Der Tausch in einer Werkstatt dauert keine vier Stunden“, sagt Blair. Beim Polestar 3 können Kunden ihr Bestandsfahrzeug mit einem neuen Nvidia Drive AGX Orin-Prozessor ausstatten. Der Chip wird ab Modelljahr 2026 im SUV verbaut und bietet eine Verachtfachung der Rechenleistung. So steigt die Zahl der Rechenoperationen pro Sekunde von 30 auf 254 Billionen (TOPS). Auch beim SUV hat man sich bei der Modellpflege für einen großen Sprung entschieden. Das Batteriesystem wechselt auf 800 Volt Spannung. Das bedeutet eine maximale Ladeleistung von 350 kW. Ein Ladestopp von 10 bis 80 Prozent dauert 22 Minuten und verkürzt sich um ein Viertel.

Transparenz bei den Emissionen

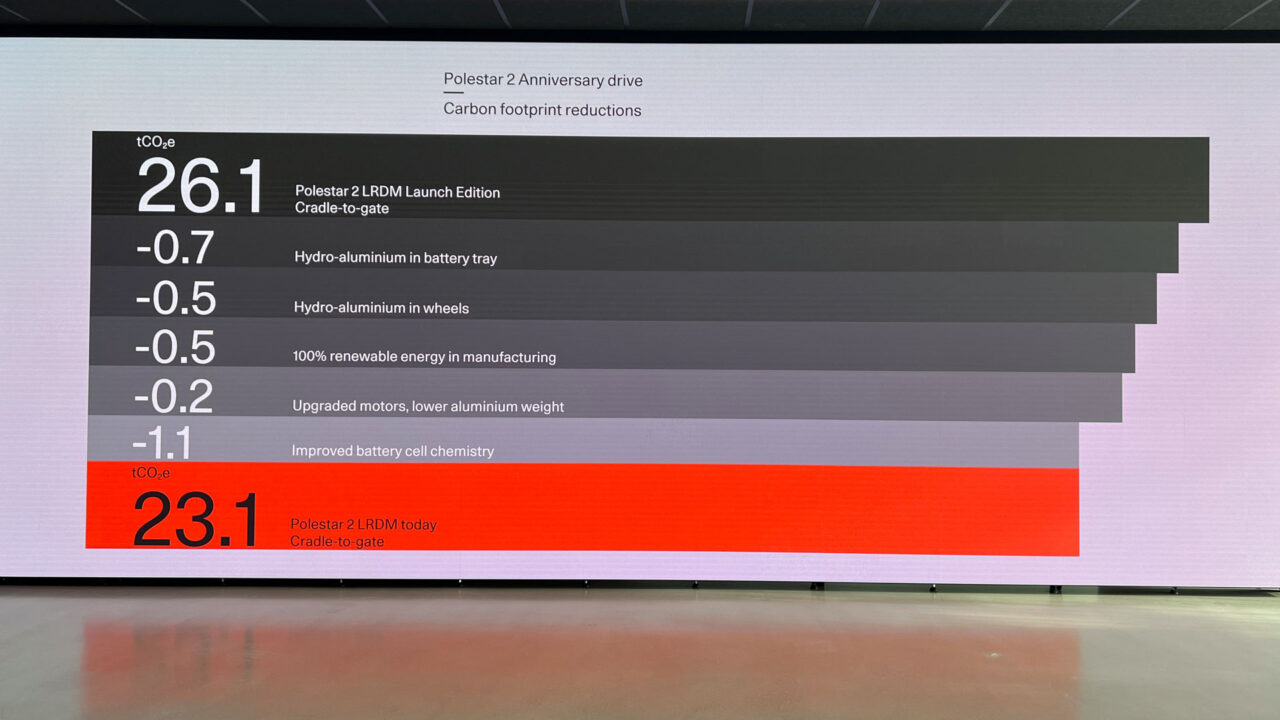

Bislang gehört Polestar zu den wenigen Autoherstellern, die transparent mit dem CO2-Fussabdruck ihrer Fahrzeuge umgehen. Jährlich veröffentlicht der Hersteller seine Ökobilanz der CO2e (Äquivalente). Auch hier hat der Polestar 2 in fünf Jahren Fortschritte gemacht. Die Emissionen in der Fertigung bis zur Auslieferung am Werkstor sanken von anfänglich 26,1 auf 23,1 Tonnen CO2e. Der Einsatz erneuerbarer Energie, insbesondere bei der Aluminiumproduktion, sowie Veränderungen bei der Zellchemie brachten die Einsparungen. „Wir würden uns wünschen, unsere Wettbewerber wären ebenfalls so transparent und würden veröffentlichen, wie sie die Werte berechnen“, sagt Alexandra Odbjer, Nachhaltigkeits-Managerin bei Polestar. Eine Vergleichbarkeit der Werte könnte sich zu einem Kaufkriterium entwickeln, ähnlich wie die Sterne beim Euro NCAP Crashtest. Odbjer hätte nichts dagegen, wenn zukünftig neben Leistungswerten auch die CO2e-Menge an den beiden Fronttüren kleben würden.

| Polestar 2 | Long Range Single Motor | Long Range Dual Motor mit Performance Paket | ||

| Modelljahr | 2022 | 2026 | 2021 | 2026 |

| Motorleistung | 170 kW | 220 kW | 300 kW | 350 kW |

| Drehmoment | 330 Nm | 490 Nm | 660 Nm | 740 Nm |

| 0 – 100 km/h | 7,3 Sek. | 6,2 Sek. | 4,7 Sek. | 4,2 Sek. |

| Vmax | 160 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |

| Batterie | 78 kWh | 82 kWh | 78 kWh | 82 kWh |

| Verbrauch auf 100 km | 18,3 kWh | 15,8 kWh | 21,6 kWh | 17,2 kWh |

| Reichweite | 542 km | 659 km | 596 km | 568 km |

| DC Ladeleistung | 155 kW | 205 kW | 155 kW | 205 kW |

Weiterlesen bei Golem.