BMW setzt auf eine neue Datenarchitektur mit vier Zonen. Das spart Hunderte Meter Kabel und lässt Informationen schneller fließen.

Bei neuen Autos überschlagen sich Hersteller in ihrem Pressemitteilungen mit den Namen großer Chip-Hersteller. Die höchste Zahl an Terraflops gewinnt. Doch wichtig ist nicht nur wie schnell der Computer im Auto Daten verarbeitet, sondern auch wie schnell und sicher sie zu Bremse, Lenkung und Infotainment-System kommen. BMW spricht bei der neuen Klasse von einer Verzehnfachung im Vergleich zu heutigen Fahrzeugen.

Trennung von Hard- und Software

Als erster deutscher Autohersteller setzt BMW bei der neuen Klasse auf ein andere E/E-Architektur. Die beiden E stehen für elektrisch und elektronisch. Die Münchner wechseln von der bislang vorherrschenden Domänen- zu einer Zonen-Architektur im Auto. Damit wird die Entwicklung der Software beim Hersteller zentralisiert. Zudem findet eine Entkopplung von Hard- und Software statt. In den Anfangstagen der E/E-Architektur wurden Befehle dezentral an die Steuergeräte verteilt. Dabei stammte das Steuergerät für die Bremsen von einem anderen Zulieferer als das für den Motor oder die Gurtstraffer. Jedes Steuergerät kam mit seiner eigenen Software, die der Zulieferer entwickelte. Eine Vernetzung für übergreifende Funktionen als auch Updates, während sich das Auto bereits beim Kunden befand, waren unmöglich.

Einschränkungen der Domänen-Architektur

Die erste Veränderung im Fahrzeugbau brachte die Domänen-Architektur. Dabei werden ähnliche Funktionen, beispielsweise das Fahrwerk oder das Infotainmentsystem in einer Domäne gebündelt. Kommen neue Funktionen hinzu, muss eine neue Domäne eingerichtet werden, um alle dazugehörigen Steuergeräte mit dem zentralen Gateway zu verbinden. Eine Domäne reicht über die gesamte Fahrzeuglänge. Updates im Laufe der Nutzungszeit sind möglich, die Einführung neuer Domänen dagegen kompliziert.

30 Prozent Gewichtsreduktion

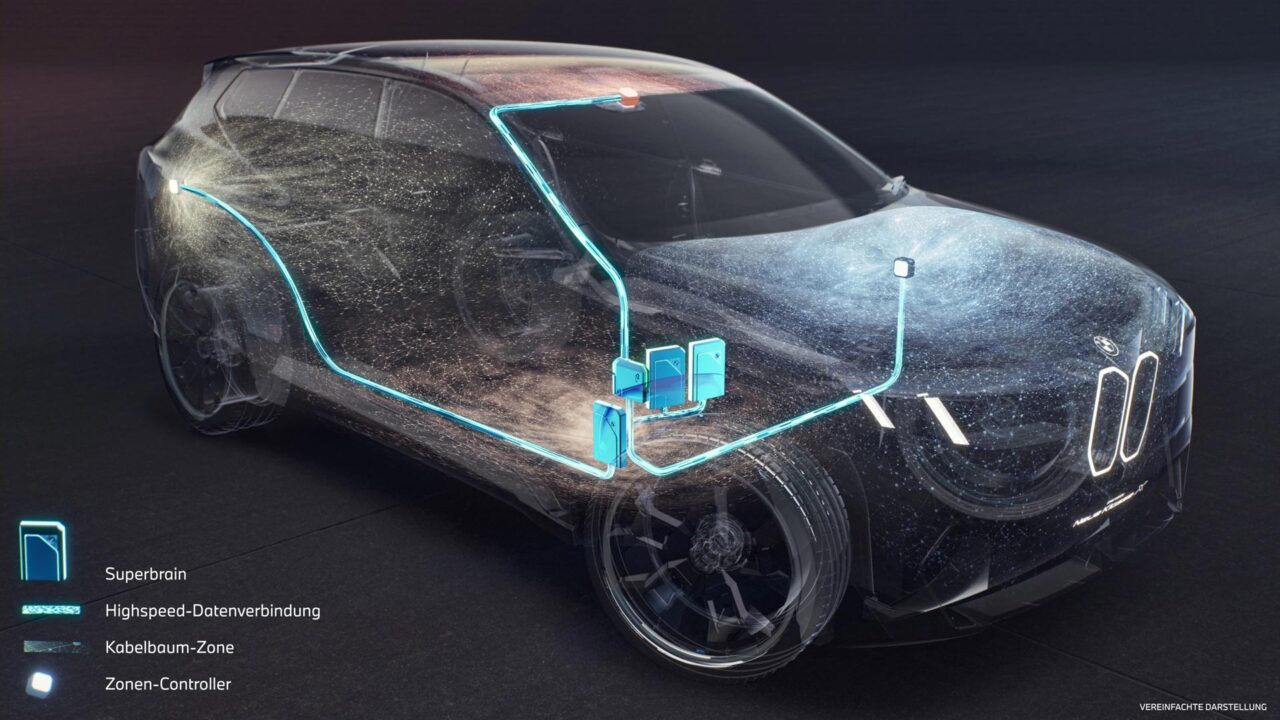

Wie der Name bereits vermuten lässt, wird bei einer Zonen-Architektur das Fahrzeug in Zonen unterteilt. Bei BMW sind es die vier Zonen Front, Rumpf, Heck und Dach. Der Zonen-Controller im Heck liefert sämtliche Informationen an Bremsen und Stoßdämpfer, Blinker und Heckkamera in seiner Zone. Somit verlaufen die Energie- und Datenkabel nicht mehr durch das gesamte Fahrzeug, sondern nur vom Zonen-Controller bis zum jeweiligen Endgerät. Das Ergebnis ist ein stark vereinfachter Kabelbaum. So werden in der neuen Klasse bis zu 600 Meter Kabel pro Fahrzeug eingespart. Nach der Batterie ist der Kabelbaum das schwerste Bauteil im E-Auto. Die Veränderung bringt eine 30-prozentige Gewichtsreduktion.

Weniger Äste

Bislang werden Kabelbäume in der Herstellung auf einer Art Nagelbrett manuell ausgelegt. Am Ende werden mehrere Kabel, beispielsweise für das Heck, zu einem Strang gebündelt. So entstehen wie beim Baum ein Stamm und abgehende Verästelungen. Da nun nicht mehr alle Kabel über die gesamte Fahrzeuglänge verlaufen, wird die Herstellung vereinfacht. Das ermöglicht einen höheren Automatisierungsgrad in der Produktion und erleichtert die spätere Montage im Auto.

Vier Superhirne

Die vier Zonen-Controller werden über Ethernet- als auch CAN-Bus-Verbindungen mit den vier Computern, die BMW Superbrains nennt, verbunden. Dass die Zahl der Zonen und Computer identisch ausfällt, hat keinen technischen Hintergrund.

BMW bündelt Motor- und Fahrwerkssteuerung in einem eigenentwickelten Rechner, den sie Heart of Joy nennen. Das spielt natürlich auf den Claim „Freude am Fahren“ an, der auch für die neue Klasse gelten soll. Der zweite Computer vereint alle Funktionen des Bedienkonzepts. Es setzt stark auf Projektionen in der Windschutzscheibe, daher nennt BMW es Panoramic iDrive. Das dazugehörige Betriebssystem X ist ebenfalls eine BMW-Eigenentwicklung. Das Brain of Automated Driving kontrolliert die Fahrassistenten. Die neue Klasse kommt mit Fahrfunktionen des Level 3. Beim Parken ist wiederholt die Rede vom Valet Parking im Level 4 ganz ohne Fahrer. Den vierten Computer nennt BMW Core Brain. Er steuert Klima und Komfort, Licht und Fahrzeugzugang. Das umfasst rund 100 Fahrzeugfunktionen, dabei liefert der Rechner Daten an rund 50 Sensoren im Auto. Untereinander sind die vier Rechner ebenfalls vernetzt, hier kommen 100 Mbit sowie Gigabit-Ethernet-Verbindungen zum Einsatz.

Länger Updates erhalten

Die Hardware in Form der vier Computer ist nicht auf die Funktionen zum Auslieferungszeitpunkt des Autos begrenzt. Die jeweilige Software-Plattformen werden laufend erweitert. „Diese Architektur erlaubt es uns, die Entwicklung von Fahrzeug und Software voneinander zu entkoppeln. Der Vorteil: Mehr noch als heute bleiben alle künftigen BMW-Modelle via Over-the-Air Upgrades auf dem neuesten Stand und erhalten Updates auch noch aus der nächsten und übernächsten Fahrzeuggeneration“, sagt Frank Weber, BMW-Entwicklungsvorstand. Die Zonen-Architektur ist Teil des Konzepts eines Software definierten Fahrzeugs (SDV). Als verbindendes Element zwischen den vier Computern fungiert eine Middelware, die BMW Shared Service Layer nennt. Sie koordiniert Over the Air-Updates und ist für die Sicherheit verantwortlich. Angriffe durch Schadsoftware könnten sich bei der Zonen-Architektur theoretisch in der Lichtsteuerung verbergen und so Zugriff auf die Bremsen erhalten.

Die Sicherung wird digital

Mit dem vereinfachte Kabelbaum kommt eine weitere Neuerung ins Fahrzeug. Die klassische Schmelzsicherung hat ausgedient. Über 150 Kabelpunkte, die bei Überlastung schmelzen würden, ersetzt BMW durch digitale Sicherungen. Die so genannten E-Fuses ermöglichen verschiedene Spannungsebenen. So gibt es einen Powermodus für Fahren, Laden, Parken oder während einer Upgrade-Installation. Nicht benötigte Verbraucher im jeweiligen Modus werden vollständig abgeschaltet. So tragen die digitalen Sicherungen zur Energieeffizienz bei, die laut BMW um 20 Prozent in den Modellen der neuen Klasse steigt.

Eigene Softwareentwicklung

Bei der Software-Entwicklung setzt BMW auf einen hohen Eigenanteil. Vor allem markendefinierende als auch zum Wettbewerb differenzierende Funktionen werden In-House-entwickelt. Das gehören das Infotainment-System, die Ausführung von Over-the-Air Updates als auch die Fahrwerksteuerung durch das Heart of Joy. Basis Funktionen übernehmen Zulieferer oder man greift auf Open-Source-Lösungen zurück. „Mit der Einführung der neuen Klasse kommen wir bei der Software-Entwicklung in einen Modus, in dem wir Software-Kontinuität erreichen. Das heißt, wir entwickeln Software stetig weiter und nicht immer wieder neu“, sagt Christoph Grote, Leiter BMW Group Elektronik und Software. Neben der Entwicklungsabteilung in Deutschland betreibt BMW mit Critical Techworks in Portugal und Techworks in Indien ausgelagerte IT-Joint-Ventures. Weltweit sind 10.000 IT- und Software-Experten für die BMW-Gruppe aktiv. Gemeinsam nutzen sie eine Cloud-basierte Entwicklungsumgebung mit dem Namen CodeCraft. Die Plattform nutzt bis zu 75.000 virtuelle Prozessoren und so entstehen an Spitzentagen bis zu 200.000 Software-Builds. Im Vergleich zur IT-Entwicklung von vor zehn Jahren entspricht das einer Produktivitätssteigerung um das 130-fache. Das Ergebnis der neuen Zonenarchitektur in einem Modell der neuen Klasse präsentiert BMW erstmals zur IAA Mobility im September in München.

Weiterlesen bei Golem